先日はドクダミをご紹介しましたが、今日はスギナです。スギナも抜いても抜いても生えてきて、ちょっと油断すると、あっという間に広がっていきます。ドクダミに負けるとも劣らない家庭菜園の大敵です。我が家でも下の写真のように元気です。一昨年前であれば「早く根こそぎにしなければ!」と焦るところなのですが、今年は少しおおらかに見ることができています。

昨年、女房殿がスギナのチンキが化粧水になるということで、色々調べてみたところ、化粧水としてはもちろん、薬効の高いお茶やお酒にもなることがわかったのです。そして実際にトライしてみた結果、お酒が薬効が高いだけでなく、梅酒のような味わいで美味しかったんです。

私は梅酒、シソ酒、レモンバーム酒、ラベンダー酒、ウコン酒など、色々作った経験がありますが、梅酒に次ぐ美味しさ、飲みやすさと感じました。そこで今年は早速、スギナ酒作りに取り組みました。作り方は簡単、スギナのち上部分を採取してきて洗い、熱湯消毒&ホワイトリカーを少し入れて洗った瓶に詰めるだけです。あとは2〜3ヶ月、熟成するのを待ちます。

ちょっと注意しなければいけないのは、半年経つと苦くなって、梅酒のような香りが消えてしまうことです。熟成させて飲めるようになった後は、早めに飲みきってしまうのが良いです。

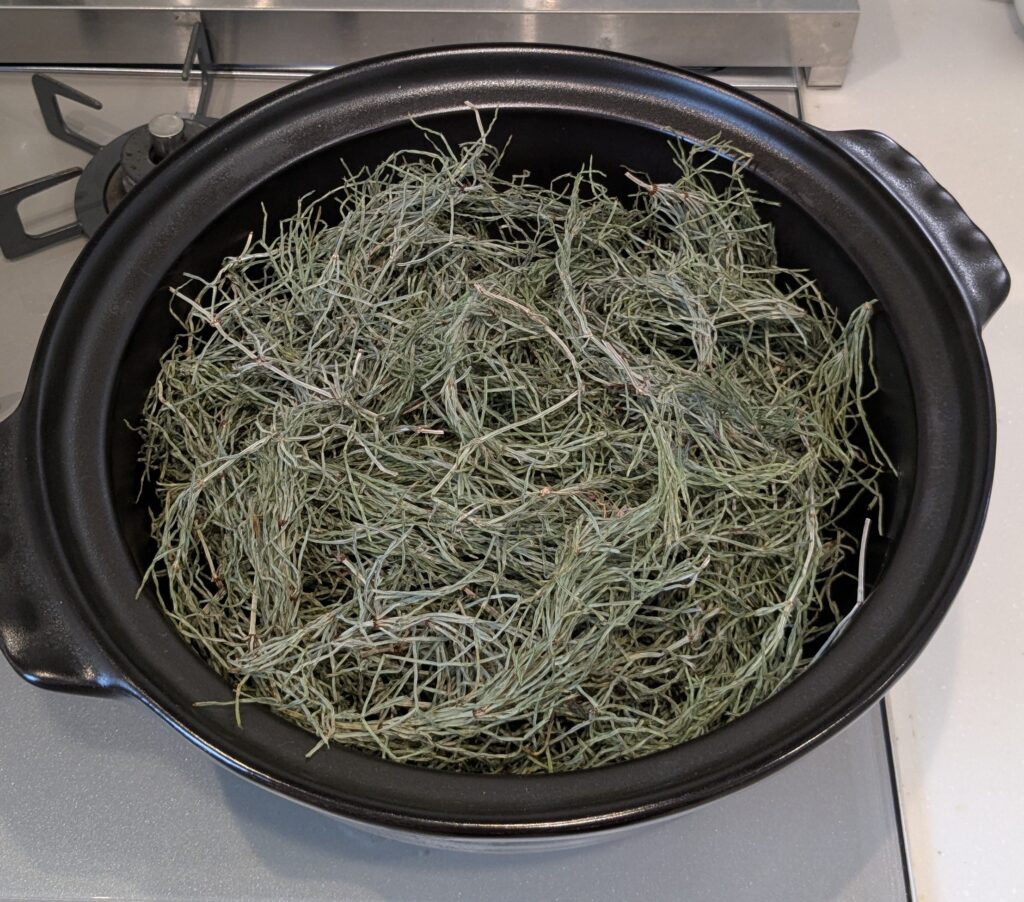

それからお茶も仕込みました。これも作り方は簡単です。お酒用に仕込んだものの残りを、ドクダミ茶作りと同じようにネットに入れて干します。パリパリになったら香りが立つまで炒って、保存瓶に入れて保管します。鉄鍋を使うとタンニンを含むものだと反応して有害物質になるというので、念の為、土鍋で炒っています。お茶といってもドクダミやスギナで、ほうれん草のようなものではないので、タンニンは含まれないと思いますが、念の為です。

スギナ茶の薬効ですが、中山智津子さんの「薬草博士が教える手づくり野草茶レシピ」では、「ケイ素をはじめ、カルシウムや鉄などのミネラルをたくさん含み、身近な野草界におけるおける「ミネラルの王様」」、「漢方では名前を「問荊(もんけい)」といい、腎炎、利尿などのデトックス関係、外用剤として湿疹や美肌の入浴剤などに使われます」と紹介されていました。

また、池田明子さんの「天然おくすり」のスギナの説明では、ケイ素の働きについて、「ケイ素は結合組織を強化するといわれており、皮膚や髪、血管を強くしたり、カルシウムが骨に定着しやすいように働き、骨を強くしてくれます」と紹介されています。

スギナには直接的な薬効だけでなく、名脇役としての働きもあるようで、新田理恵さんの「薬草手帖」では、「ブレンドする時にはとても素晴らしい働きをしてくれます。少し混ぜると、他に入っている薬草たちの薬効を高めるという伝承があります。スギナに含まれるケイ素が生物学的活性を促すためでしょうか。」と紹介されています。昨日の敵、なかなかやるもんです。

最近はシソ茶、ドクダミ茶などを会社に持っていっていますが、それぞれ単独で淹れて持っていっていました。これからは、スギナ茶をベースとして、色々な組み合わせも楽しんでみたいと思います。

コメント