ドクダミは家庭菜園の敵と言われることがあります。土の中で根が縦横無尽に広がっていって増えるため、取っても取っても生えてくるやっかいな雑草だからです。ですが、去年、女房殿が雑草を活用することに目覚め、ドクダミのチンキを作ったりお茶にしたりして、実際にその効果を確かめることができたのです。春本番、暖かくなって、冒頭の写真のようにドクダミはすごく元気です。しばらく前は手強い敵でしたが、友達として見れるようになってきました。

最近は会社に持っていく水筒に、ドクダミ茶とかシソ茶を入れてます。昨年仕込んだドクダミ茶は、下の写真のようにそろそろなくなってしまいます。そこで、今年最初のドクダミ茶の仕込みをすることにしました。

冒頭の写真のように、ドクダミはすごく元気なので、あっという間に収穫用のボールに山盛りです。最近うちの庭にはてんとう虫がたくさん出没していて、この写真にも写り込んでいます。てんとう虫は可愛いですが、てんとう虫がたくさんいるということは、アブラムシもいるということです。アブラムシはソラマメにたくさんついています。私はアブラムシというと、アブラナ科につくイメージがあります。収穫せずに残していた白菜や大根の花が咲き誇っていて、これらにいっぱいつくのはわかるのですが、それには見向きもせず、何でソラマメなのか、アブラムシはアブラナ科よりもマメ科の方が好きだったのか、時間がある時に調べてみたいとおもいます。

収穫したドクダミは水洗いして、ネットに入れて干しました。新田理恵さんの「薬草手帖」という本によると、植物そのものの香りを活かすには、陰干しの方がいいんだそうです。太陽に当てると早く乾きますが、日向臭といおう独特の乾物っぽい匂いがつくそうです。あとは茎がパキッと折れ、葉が指で粉々に潰せるくらいまで乾燥するのを待ちます。昨年作ったものは少し乾燥させすぎたかもしれないので、今回は4日ほど、若干緑色が残っているところで切り上げました。

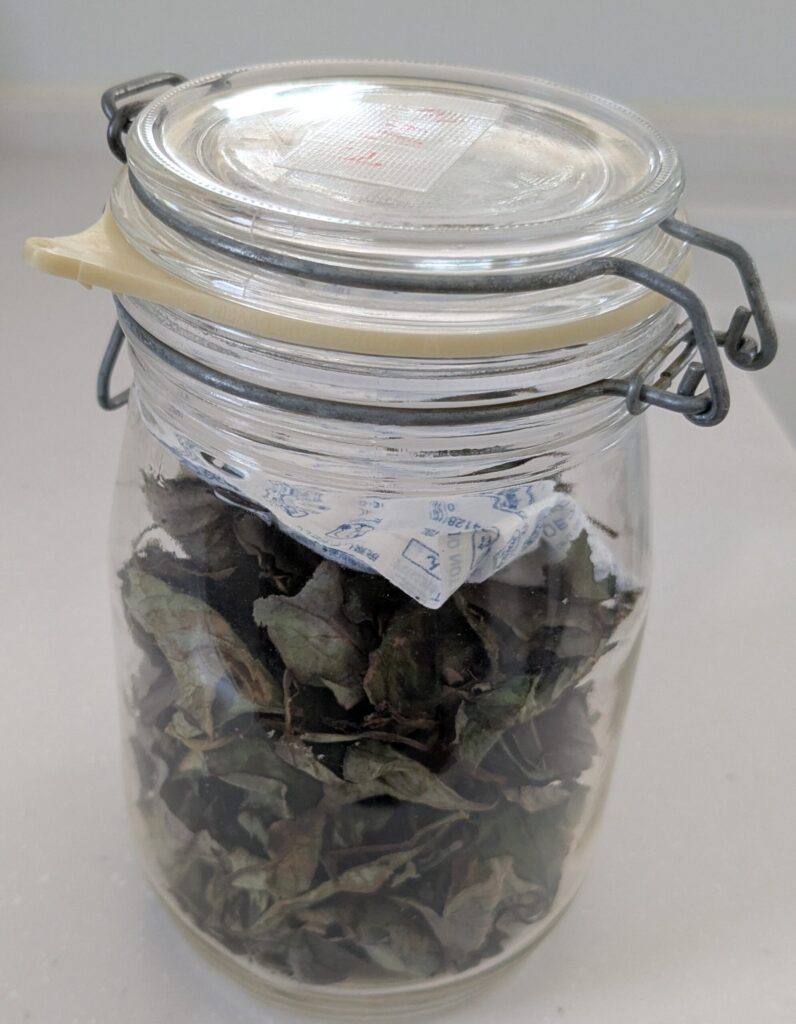

乾燥したら少し煎って、香りを立たせてから瓶などに入れて保管します。私は下の写真のように、乾燥剤を入れています。これは海苔の包装に入っていたものです。何かと食品包装の中には乾燥剤が入っているので、それを使うことでも十分かと思います。保管期間が長くなったものは、飲む前に少し煎ると、香ばしさが復活してが良いです。

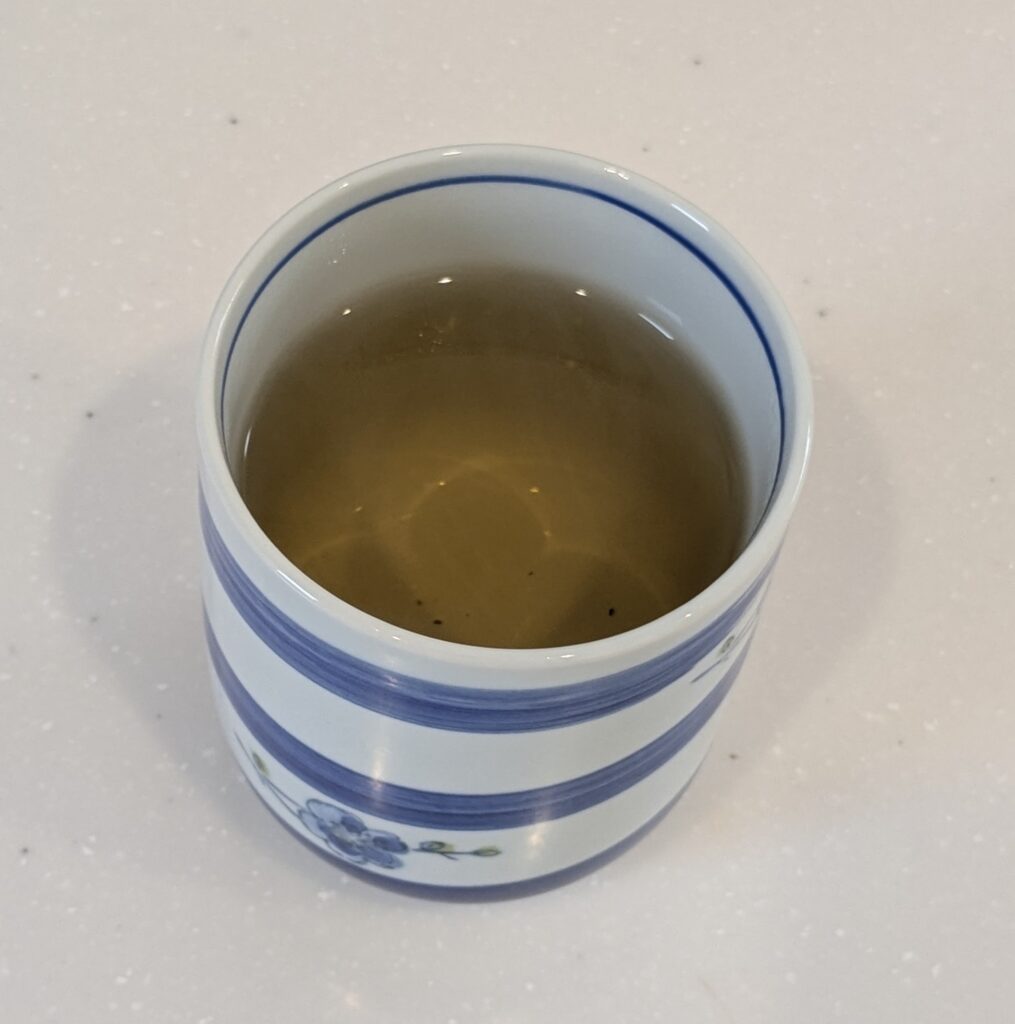

ドクダミ茶の淹れ方は、一人分ひとつまみ(好みで増減します)を急須に入れ、一人分約150ccのお湯を注いで3〜5分待ちます。味重視なら短め、薬効重視なら長めです。下の写真は3人分を淹れているところで、4分で湯呑みに注いだものです。葉っぱの量にもよりますが、4分でも結構色が出てます。ドクダミを抜いたことがある方は、「え、ドクダミの匂いは嫌だ!」と思うかもしれません。ですが、干したドクダミを煎った時に出てくる匂いは、全く別物です。嫌な匂いというイメージを持っている方ほど、そのイメージが悪いだけに、いい香りで美味しと感じると思います。

さて、このドクダミ、意外と美味しいというだけではないんです。ドクダミは別名「十薬」と呼ばれるくらい、薬効が多いものだったんです。「山渓フィールドブックス17 薬草」の井波一雄さんの解説によると、「花期の全草を刈り天日で干したものを位一日量10〜15g、茶剤として3回に分けて飲むと、動脈硬化の予防、急性腎炎、妊婦のむくみ、こしけ、化膿性関節炎によいとされている」とあります。

中山智津子さんの「薬草博士が教える手づくり野草茶レシピ」では、「抗菌、排膿、美肌、便秘改善、アレルギー予防、血管の強化、むくみ改善、疲労回復など。利尿、排便作用もあり、デトックスにも向きます」と紹介されています。

花の咲く時期のものが一番効能が高いということのようで、今の時期は少し早いですが、放おっておくと庭中がドクダミだらけになってしまいますし、薬としての効能が多少落ちても、美味しいお茶として楽しめるなら、それで十分だろうと思っています。もちろん、花が咲く時期のものでもお茶っ葉を作ったり、チンキの仕込みをするつもりです。チンキの方は、ドクダミ酒といった方がよいかもしれません。お茶として飲んでも美味しいですが、お酒にしても美味しく効能を取り入れることができます。お酒としてだけではなく、虫刺されの薬にもなるのですが、このあたりは蚊が出没する季節になったらまたご紹介したいと思います。

コメント