春を彩る野草を使った食べ物の王様は、草餅ではないでしょうか。この季節、和菓子屋はもちろん、スーパーにも並んでいます。今年は庭に育ったよもぎを収穫して草餅とよもぎ茶を手作りしました。

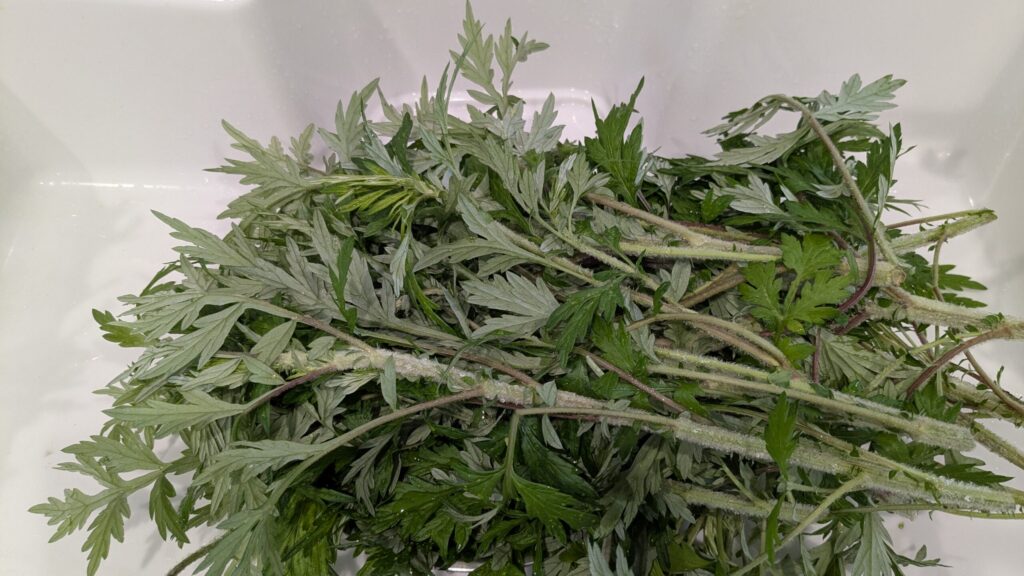

うちの庭にはよもぎが生えていなかったので、昨年のゴールデンウィークに川辺で採取し、育てることにしました。詳しくは「よもぎのハンバーグ、我が家の定番になりそうです」をご覧ください。育てると言っても、よもぎは生命力のある雑草なので、「抜かない」というだけなのですが、下の写真のようにたくさん収穫できました。

草餅やよもぎ茶には葉を使います。水洗いしてきれいな葉を取り分けました。左側が草餅用、右側がよもぎ茶用です。お餅はパナソニックのパン焼き器で作ります。詳しくは「パン焼き機でお餅作り」をご覧ください。このパン焼き器の取扱説明書には、ちゃんと草餅の作り方も書いてあるんです。こういう製品は、消費者のニーズを反映して作られていると思いますので、パン焼き機で草餅を作っていらっしゃる方が結構いるということなんだと思います。

ちなみに取扱説明書には、よもぎの量は30〜50gと記載してありました。これが茹でる前の重さか、よもぎペーストとした状態での重さなのかは書いてありませんでした。「パナソニックさん、詰めが甘い!」と言いたいところですが、機械側からしてみると、よもぎペーストに限らず、ペースト状のものを入れる時の目安の数値ということになるのでしょうから、おそらくよもぎペーストの状態でのものでしょう。水を吸収して少し重くなることや、採り立ての香りの強い状態なので、そんなにたくさん入れなくても良いだろうということで、3合に対して30gを入れることにしました。

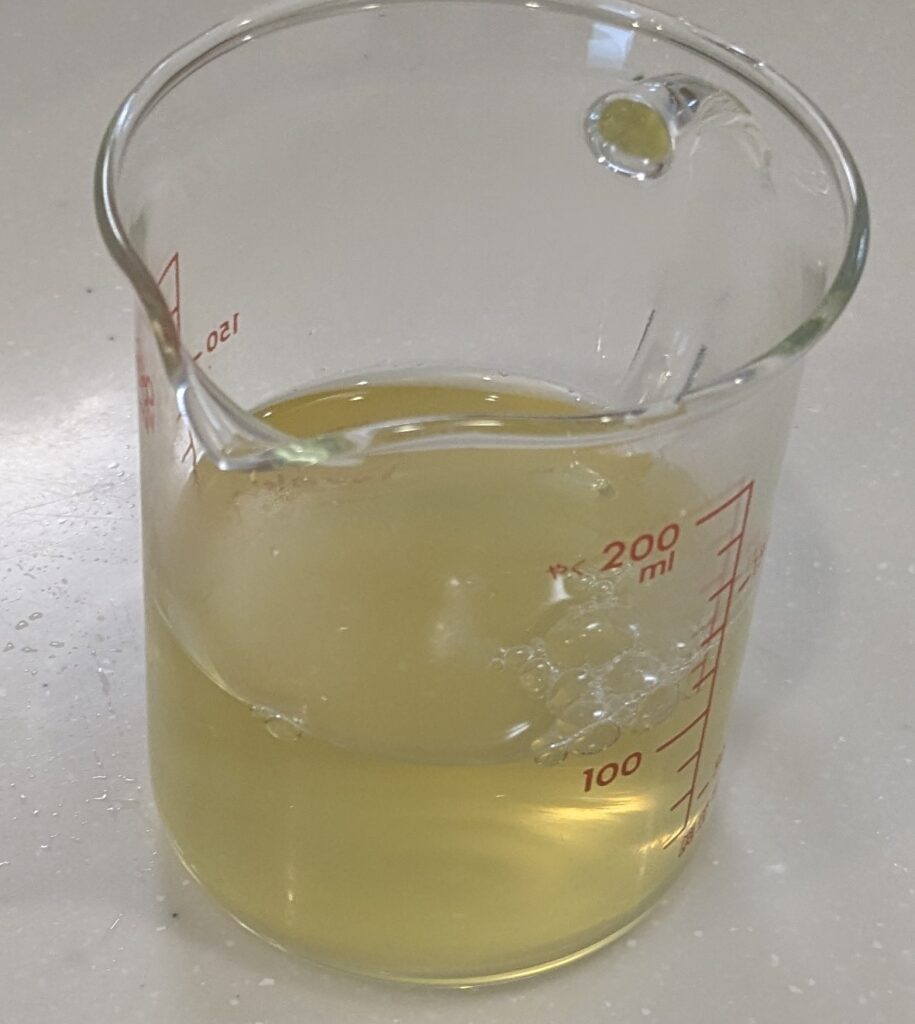

「農家が教えるよもぎづくし」という本には、少し塩を加えると色がよくなる、沸騰してからよもぎを入れて、茹で汁が黄色になり、葉の裏も鮮やかな緑色になるまで2〜3分間茹でるとありました。それからお餅をつくときに、茹で汁も加えると、お餅の柔らかさが長持ちするんだそうです。茹でて水を絞った状態が下の写真ですが、ザルいっぱいだったものが片手で握れるぐらいの塊になりました。

茹でた後は包丁で刻んでいきます。縦、横、斜め、押し切っている感じです。なかなかきれいに切れてくれませんが、もち米が炊き終わるので、諦めました。餅つきモードを開始してから、取扱説明書に書いてある通りに少しずつ加えていきました。茹で汁も様子を見ながら少しずつ加えました。もち米を炊く時に入れる水の量を、取扱説明書に記載されている240〜280ccの、固め設定の240ccとしましたので、40ccぐらいは追加できるだろうと考えていましたが、意外と固さがありそうな感じで回っていましたので、この倍の80ccぐらい加えました。

そしてつき上がったのが下の写真です。刻みが甘くて全体に均一に広がってくれるか不安でしたが、大丈夫でした。葉から色のついた汁がにじみ出たのと、茹で汁をそれなりに加えたことが良かったのかもしれません。ところどころ濃い色のところがありますが、それが刻んだ葉の部分なんだと思います。

最初の3合は草餅にして、2回目の3合は普通のお餅にしました。小5の娘は龍や串団子も作りました(^_^)。家でお餅をついた時は、できたてをそのまま食べられます。焼いたときとはまた違った味わいが楽しめます。焼くことによってモチーとした状態となったものも美味しいので、焼いたものも味わいました。全部で6合のもち米で作ったのですが、3人で5合分くらいは食べ尽くしてしまいました。普通のご飯だと、3人で5合はかなり多いですが、お餅だとなんでこんなにペロリと食べられるんでしょう?

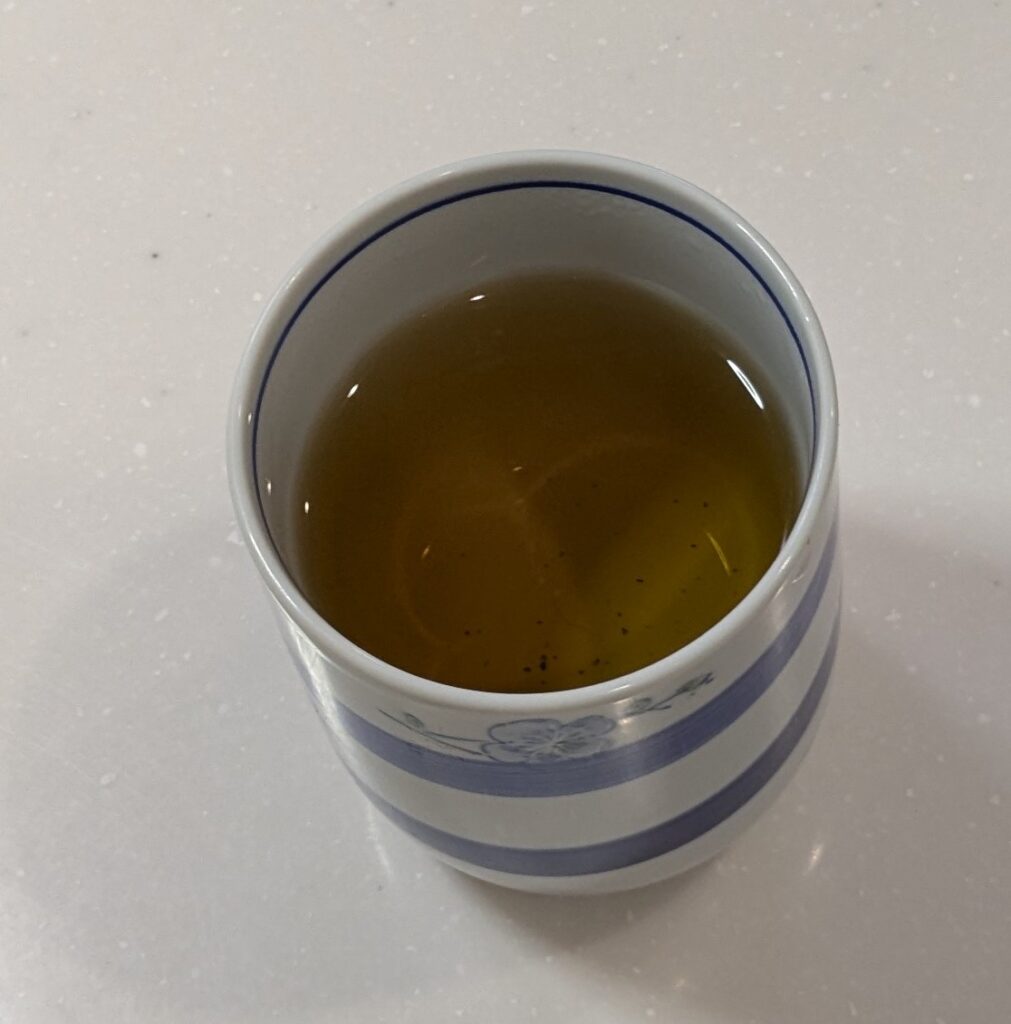

さて、よもぎ茶の仕込みの方は、5日間軒下で干してパリパリにしてから、土鍋で炒って、保存にいれました。早速、よもぎ茶を淹れて飲んでみました。新鮮な葉を茹でた時の煮汁の色は黄緑色でしたが、お茶として仕上げたものは茶色っぽくなっています。干して炒ることによって、ほうじ茶のようになったということかと思います。味わいも、生の葉の強烈な香りは薄れ、少し香ばしいほうじ茶的な味わいの中に、よもぎの香りが感じられる、飲みやすいものになりました。

最近は毎日、野草茶を持っていっているのですが、また一つ、種類が増えました。先日ご紹介したドクダミ茶とスギナ茶、去年のものがまだ残っているシソ茶と合わせて、色々ブレンドして楽しみたいと思います。

コメント